à distance

Face à la diversité des médiums et des sujets qu’aborde Maha Yammine, nous pourrions entrer dans son travail en poussant une première porte : on se déplacerait alors dans une temporalité dense et épaisse, familière à ceux et à celles qui s’intéressent aux chemins sinueux de la mémoire. Née en périphérie de Beyrouth (Liban) en 1987, Maha Yammine n’a gardé de la guerre civile que des souvenirs lointains, ceux d’une petite enfance touchée en de rares occasions par des combats marginaux sur l’axe des villes-cibles avoisinantes. Et s’il est préférable d’éviter l'écueil qui consiste à présenter la pratique d’un artiste à partir de sa biographie, force est de constater que nous manquerions ici un élément important, tant son travail se situe dans l’extension – plutôt que dans la manifestation – d’expériences réellement éprouvées. Ayant grandi en marge et en retard d'événements qui n’ont pourtant jamais cessé d’être présents au quotidien, Maha Yammine a en effet été marquée, comme toute la génération d’après-guerre, par une présence-absence du passé dont sa pratique artistique tente de se saisir à travers différents médiums : vidéo, installation, sculpture ou broderie.

L’histoire circonscrit habituellement la guerre civile au Liban entre deux dates : 1975-1990. Mais nombreux sont les artistes libanais qui ont montré un combien celle-ci s’était inscrite durablement dans les esprits et dans le paysage. Suscitant une réflexion foisonnante sur le rôle social et politique de l’art ainsi que sur la capacité des images à enregistrer, à construire et à travailler le réel, les artistes et réalisateur.rices ont proposé des alternatives aux récits médiatiques, montrant en particulier combien les traumatismes de la guerre irriguent aujourd’hui encore le quotidien de ce petit pays multiconfessionnel, pris dans les conflits du Moyen-Orient et du monde. Réalisé en 1999, le film Beyrouth fantôme de Ghassan Salhab montrait ainsi de façon prégnante cette identité spectrale, flottante, partagée par des individus tantôt traumatisés, tantôt nostalgiques d’un passé paradoxalement jugé plus intense. Le film Je veux voir (2008) de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige s’interrogeait à son tour sur la place du cinéma, incarné par Catherine Deneuve, face à la reprise du conflit en 2005. Plus récemment, l’artiste Sirine Fattouh présentait à la Fondation d’entreprise Ricard une performance[1]durant laquelle elle lisait à voix haute les mots prononcés par les protagonistes de certain de ces films, réunis dans un montage. Une légère désynchronisation entre sa voix et les images sans son des locuteurs à l’écran plaçait le spectateur dans cet entre-deux irréductible situé entre la vie et son enregistrement.

C’est aussi sans doute dans cette irréductibilité entre passé et présent que se situe le leitmotiv du travail de Maha Yammine. Sensible, comme les artistes qui l’ont précédée, à cette présence spectrale du conflit et de l’image, elle est aussi marquée par ses lectures et par l’héritage historiographique de la microhistoire[2] qui, à la suite de Carlo Ginzburg, valorise la toute petite échelle et donne son importance aux récits et au vécu individuel plutôt qu’aux grands évènements de l’histoire[3]. La vidéo devient alors un médium privilégié pour recueillir les récits de proches ou d'anonymes et activer les chemins hésitants de la mémoire. Storytellers (2018) montre ainsi trois sœurs auxquelles l’artiste a demandé de se remémorer les histoires de leur père Elia (1934-1997), conteur libanais qui ne savait ni lire ni écrire. Entre complicité et souvenirs concurrents, les échanges dessinent les attachements et le fonctionnement mémoriel propre à chacune. Moussa (2017) est une vidéo dans laquelle un homme confectionne – non sans hésitations – une robe de petite fille sur une machine à tricoter. L’artiste lui a demandé, plus de quarante ans après que la guerre civile ait forcé sa famille à cesser son activité commerciale, de se confronter de nouveau à cet outil.

S’ils semblent bien souvent anecdotiques à ses interlocuteurs, les détails auxquels s’attache l’artiste permettent néanmoins de faire ressortir la fragilité et la singularité des voies, discursives ou corporelles, que prennent le souvenir et l’oubli. À la différence de la génération précédente, son travail ne vise donc pas tant à assurer un témoignage qu’à sonder l’impact des évènements à travers le temps : “ je ne cherche pas à raconter des faits ou à documenter ce qui s’est passé, dit-elle, mais j’essaie plutôt de voir comment le corps prend la mémoire à sa charge et comment les personnes peuvent être habitées par l’histoire.[4]”

Comme pour mieux partager cette mémoire disruptive du corps, Maha Yammine investit aussi l’espace avec des sculptures ou des installations. L’enfance et ses jeux lui offrent un terrain de prédilection qu’elle explore avec bienveillance et poésie. Lorsqu’elle reproduit des jeux d’enfants expliqués par des anonymes, une légère différence les rend néanmoins impraticables. Ainsi, Seven Stones (2017) est-elle une installation faite de sept boules de plâtre bien rondes. Règle du jeu : monter une tour avec sept pierres, et faire en sorte qu’elle tienne debout…

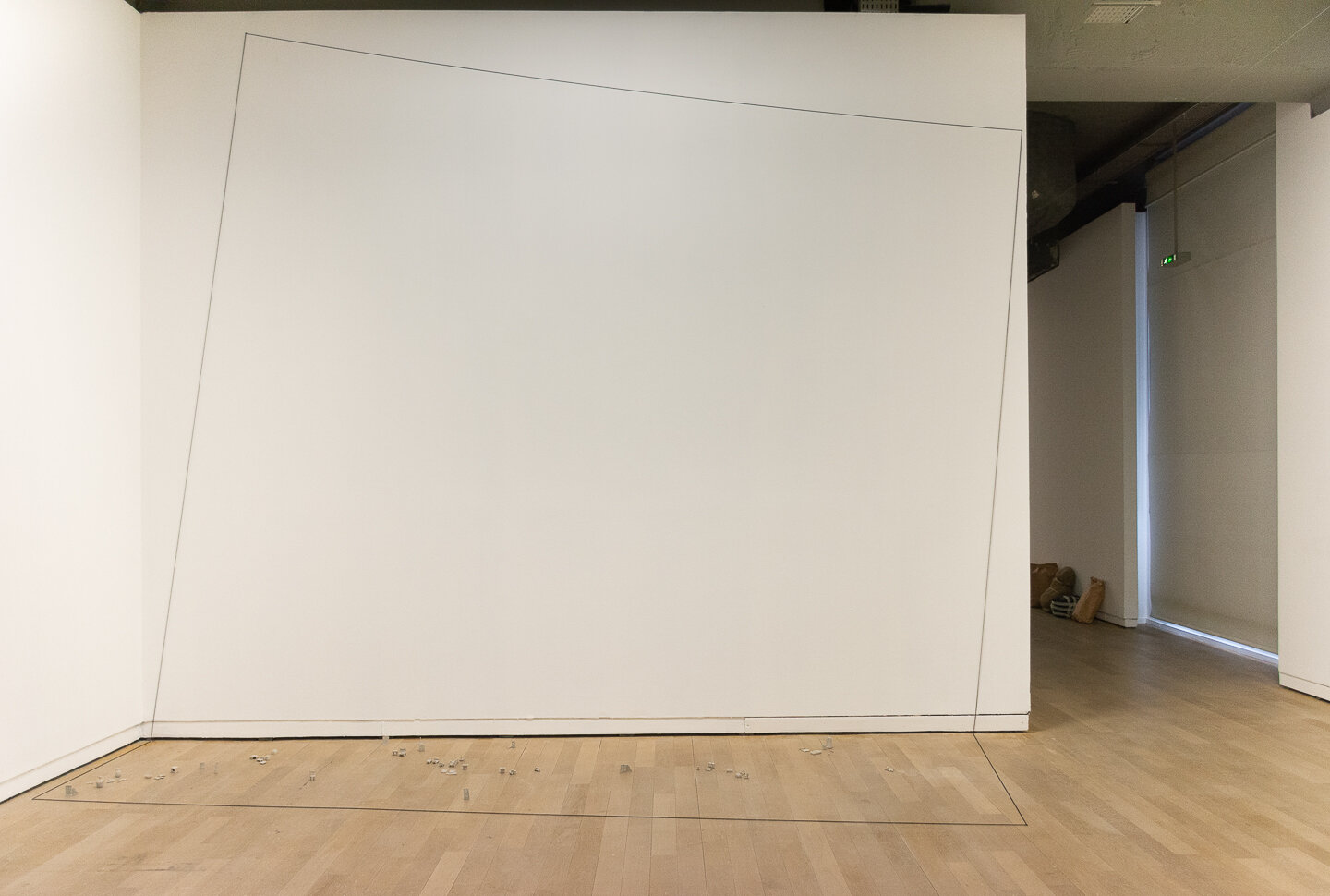

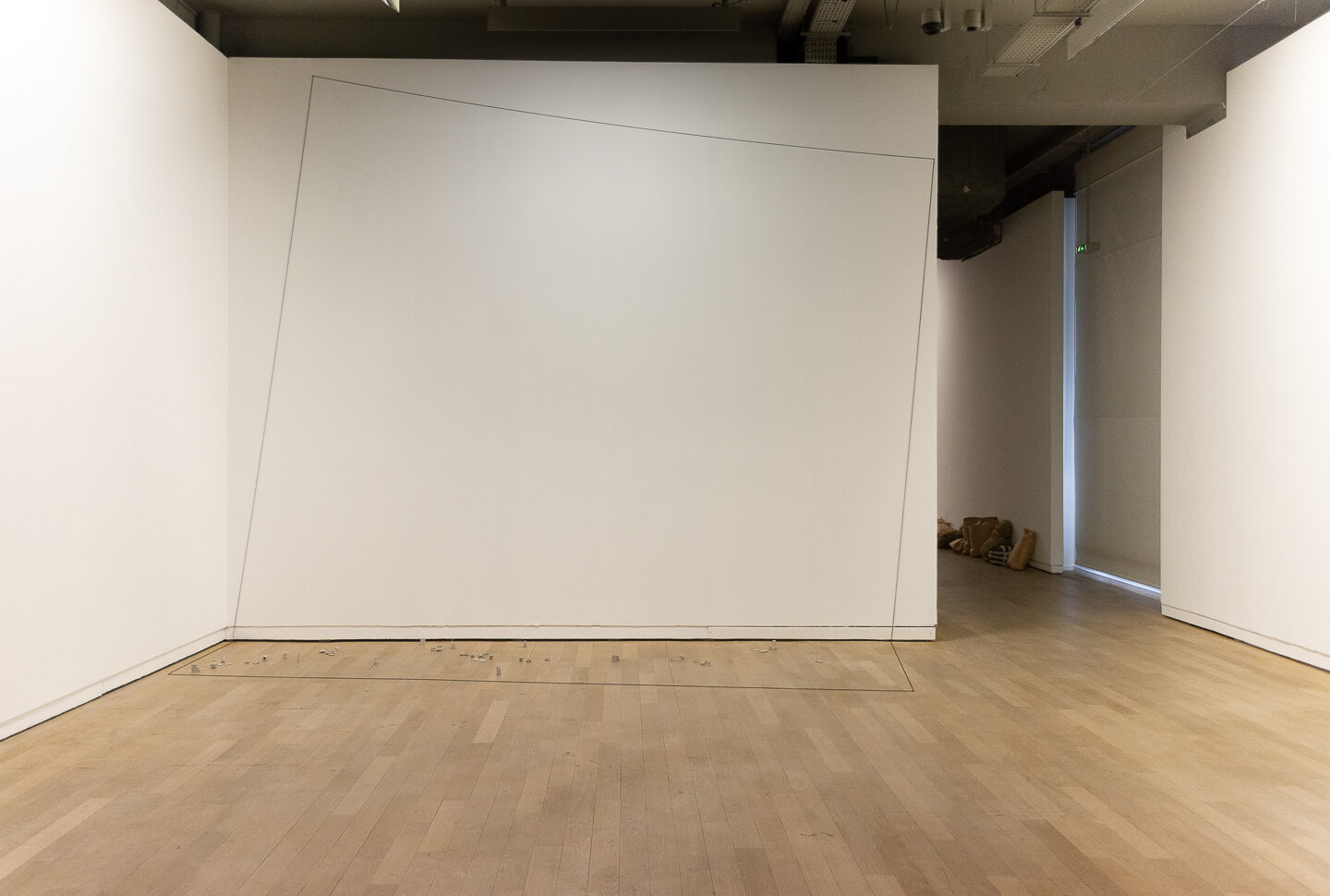

20m2 (2016-2019), l’œuvre présentée dans l’exposition, est prise aussi dans cette temporalité dense et épaisse et interroge la manière dont des récits peuvent s’arrimer à des objets. Si l’œuvre a été créée pour la première fois en 2016, l’artiste en propose ici une version inédite et fait grimper sur les murs ce qui autrefois ne se déployait qu’au sol. Un simple fil de coton noir dessine un rectangle de 20m2 qui s’adapte désormais aux plans perpendiculaires de la Fondation et matérialise une mise à distance singulière. Par terre, cinquante mini sculptures représentent un mobilier de façon schématique et naïve. L’argile est crue, fragile, et l’échelle si petite qu’il faut se rapprocher - dans la mesure du possible - pour en apprécier les détails.

Vingt-six ans après la fin de la guerre l’artiste a demandé, notamment par Skype, aux membres d’une communauté de vingt personnes de se remémorer le mobilier qu’ils partageaient lorsqu’ils se réfugiaient dans une cave lors des bombardements de Beyrouth, et de le dessiner. Leur geste est hésitant, schématique, maladroit et montre un souvenir par corps que Maha Yammine matérialise et confronte au corps du visiteur. Transposant ensuite ces dessins à travers son propre geste, à l’encre, puis en argile, l’artiste acte cette distance qui est celle du récit, questionne son propre rôle et celui du visiteur. Lorsqu’une mise à distance devient un espace de projection.

Marina James-Appel

[1]A History of Lebanon through the Works of its Artists (French and Aarabic), performance à la Fondation d’Entreprise Ricard, Paris, 2017. Sirine Fattouh est aussi auteure d’une thèse intitulée La Création à l’épreuve des guerres et de leurs effets : Quelques aspects de l’art contemporain libanais, Paris I, 2015.

[2] Jacques Revel, dir., Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard-Le Seuil, coll. « Hautes études », 1996.

[3] À ce sujet, voir, Jacques Revel, dir., Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard-Le Seuil, coll. « Hautes études », 1996.

[4] Panem et circenses, La Halle de Pont-en-Royans et la ville de Vénissieux / Espace d’arts plastiques Madeleine-Lambert, mai-juillet 2018, “Maha Yammine & Marwan Moujaes s’entretiennent avec Giulia Turati & Xavier Jullien”, p.24.